Sorry,Japanese only

星の家頁 ---------彗星たちの記憶---------

-----------------------------

(以下の文章は、筆者個人のHPに日記風に書きためていったものです。)

春は大彗星の季節?-その4(ヘール・ボップ彗星 1995O1)

毎年この時期になると、天文雑誌(最近はインターネット)を注意してみてしまう。新彗星=ほうき星が来てないかチェックするためだ。不思議なことに僕が見た過去の大彗星はこの3月の時期に集中している。もちろん偶然なのだが、それ以外の季節に来た彗星は、どんなに前評判は高くても大概がっかりする結果に終わる。逆に急に現れた彗星が突然明るく見えるのも3月なのだ。

そこで何回かに分けて、僕が見た過去の彗星を紹介してみよう。

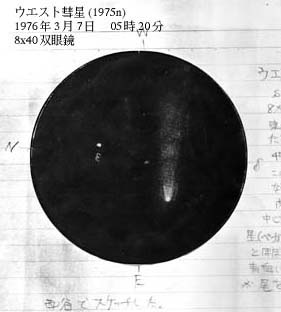

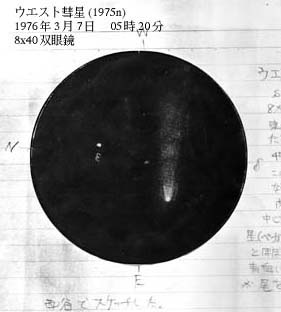

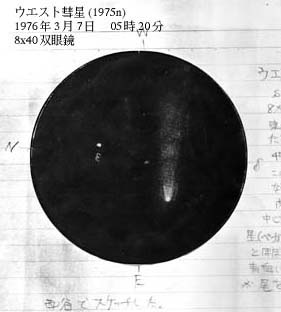

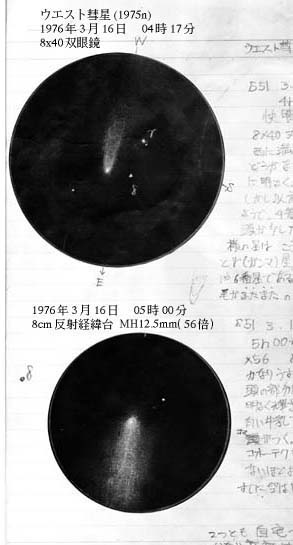

1.ウエスト彗星(1975n)

まずご存じない方に紹介すると、彗星の名前は第一発見者の名前になり、同じ名前も多い(同じ観測者が何個も見つけるから)こともあって、西暦+アルファベット(発見順)の仮符号がつく。ちなみに自動観測器も進歩した現在は年間発見個数が26個を越えるので西暦+アルファベット+数字である。

さて、このウエスト彗星は1975年の14番目に発見されたもので、たしかその年の後半だったと思う。それが軌道計算の結果太陽、地球に大接近するというので話題になった。しかし、天文雑誌を含め、かなり静かな、控えめな記事ばかりだったので、普通の人はもちろん天文ファンでも意外に見ていない人が多い。

これは1972年にコホーテク彗星が大接近すると一般新聞も含め大騒ぎになった(たしか世紀の大彗星とか・・まだ世紀の途中なのにね)のだが完全な空振りに終わった(といってもかろうじて肉眼で見えたのだが)からである。

ともかく、まさしく彗星のように現れた大彗星は、見事に予想に反し、堂々たる世紀の大彗星となった。このあといくつもの彗星が20世紀中に現れたが、いまでもこれが一番だったという人も多い。

以下に当時のスケッチをスキャナで読みとったものをご紹介する。

|

(当時のメモ) 東の空には雲があってたまに隠される。 4時からねばったかいがあった。この後すぐに曇って見えなくなる。 肉眼確認できず。中心核の明るさは左の星(ペガサス座エプシロン=2.4等星)とほぼ同じ。青白い印象。

現在コメント・・ 自宅からは東の低空が見えないので、早朝に20分ほど歩いて見た。春霞を通して見たので見えたときの感動は今でも思い出す。 ちなみに観測場所は、後にアイドルになった斉藤由貴の自宅前付近。(もちろんその頃は小学生で無名) |

|

西に満月があってどうかなと思われたが意外に明るくよく見えた。 しかし以前より暗くなったようで、4等くらいだろう。 頭が少しボケて見える。 横の星はこうま座のδ星とγ星である。(共に5等星) 尾がふたまたのような気がする。

(下のスケッチコメント) かなりうすボケた感じ。 頭の部分は核一点が非常に明るく輝き、そのまわりに、白い牛乳をたらしたようにコマがつく。 尾はよく分からない。 コホーテク彗星など及びもつかないほどよく見える。すでに空は白みはじめている。 自宅ベランダで。かなり高度は高くなってみやすい。 *現在コメント・・ 明るさの見積もりは核のみなので一般の言う光度とは違う。しかし、肉眼ではっきり見えたので、このころの横浜の空はかなりきれいだったのだろう。 |

|

ちょっと見ないうちにかなり移動した(ようで大して動いていない) 上の三つの星はいるか座。下の星はこうま座である。これから先17番星と16番星の間を通り抜けてゆく。 尾は予想以上に長くおとろえない。 光度は少し落ちて5-6等らしい。 頭がコマと核の見分けがつきにくくぼやけて見える。 南に下弦の月が輝く。

(下のスケッチコメント) 以前よりさらに暗くなったのでこの望遠鏡では尾がよく見えない。核が一つには見えない。ふたつに見えるが・・。(光軸が狂っている?) ->かなり前から分裂していたそうである。 初めて低倍率接眼を使った。 *現在コメント・・ 小さな望遠鏡で核の分裂に気がついていた。 この機会に低倍率用接眼(ケルナー型の結構高級な)を買ってもらったらしい。今とかわらんな;) |

これらは筆者が中学三年卒業時のものなので、稚拙な点は勘弁いただく(今も変わらないって?・・・そうだね;)として、実際のスケッチは以下のように白地に黒で書く。

これをパソコンで反転したものが上のものだが、実に26年ぶりに、見た当時の情景が甦るようだ。引っ越しても大事に持ってきた、スケッチが復活したようで自画自賛したい。横浜の明るい空(昔はまだましとはいえやはり明るかった)でよく見えたが、暗い空では九尾の狐のように幾重にも伸びたダストテールが扇形に広がって、後に天文ガイド誌に出た写真を見てうらやましかった。

個人的には高校合格が決まった後で、気持ちもうきうきとしたときだった。(こんなところで言うこともないが実は僕の高校受験はかなり危険な賭だったのだ。不合格のプレッシャーはかなりのものだったから、その反動も大きかった。) 春の沈丁花の香りも思い出されるような記憶である。

ウエスト彗星は本来の美しさは見ていないが、僕の記憶の中ではNo.1の大彗星だった。

(未完)

2001年3月10日 中村昌弘

2.ハレー彗星(1985-86)

筆者が天文に興味を持ちはじめた1970年前後の子供向け天文書籍では、彗星の話題で必ず取り上げられるのが、ハレー彗星だった。なぜならハレー彗星は76年周期で公転する周期彗星であり(周期彗星であるため発見順の仮符号はない・・はず)、1986年に太陽に再接近する(近日点通過)ことがわかっていて、かつ、前回1910年は地球に大接近し、華麗な姿は近代天文機器によって写真記録されていたから、記事になりやすかった。まあ、そうひねて考えていたわけではなく、「君たちが大人になる頃帰ってくる大彗星」(子供向け記事は必ずこういう書き方だった)をきっと見るぞ、という希望があった。

すでに就職していた自分は、この日のために「マイカー」シビックシャトルを買い、望遠鏡(高橋製作所16cm反射+90S赤道儀=未だ現役)を新調した。望遠鏡は世間一般を巻き込んだブームから品不足になり、納品はハレー彗星の近日点通過後だったのでほとんど間に合わなかった。

それでも、星雲・彗星観測用に自作した10cmF6短焦点反射望遠鏡をビクセンの初代ポラリス型赤道儀に載せ、連日ハレー彗星を追っかけた。まだ若さから、会社が終わってから車で三浦半島や富士山麓へ出かけては翌日出社(たまにそのまま休み;)を平気で続けていた。

上司は心配していたようだが、うちの職場がまた変わっていて、周囲もその上司も、一緒に連れて行って見せて、とか頼むような理解のある良い職場だった。実際臨時職場旅行を企画して行ったりした。今思えば懐かしい。冷静に振り返ると、このときのハレー彗星は評判倒れだった。事前に判っていたことなのだが、地球との位置関係が、1910年が最高だったのに対し、最悪だったのがこのときの接近だった。1910年が太陽と地球の間にハレー彗星が入ってくる大接近だったのに対し、1986年は太陽の向こう側で近日点通過し、遠い上に、尾が地球の反対側に伸びることになるので、ちょうどメガホンを正面から見る感じになって短い尾しか見えなかったのである。

それらは事前に予想されていたのだが、一般マスコミは大いに煽って、海、山に人が繰り出すも「見たいけど見えない」人が大勢だった。このときも大量にスケッチしたのだが、ここではまだ真新しかったNikonFE2で撮影した写真をご紹介したい。レンズは全て85ミリF2中望遠レンズ(のはず)で大きさも比較できるだろう。写真の詳細データは捜索中;)

1986年1月2日 富士山2合目

1985年秋頃から自宅ベランダで見ていたが年末頃から肉眼等級(6等星以上)になり、尾も出てきたので車で三浦半島、箱根、富士山麓を、シビックシャトルに乗って走り回った。

この写真は正月二日に富士山二合目駐車場で見たもの。だんだん太陽に近づいて、夕方日没直後なので空が青い。

二合目は何度も行っており、日中雪が降って日暮れと共に晴れたが、気温が-13℃で、赤道儀の微動ハンドルを回す指先が凍えていた。それでなくとも寒い中で手動ガイドはつらい。

この場所は当時街灯もなく、日が暮れると他の車も来ないので良い場所だった。ハレーブームで必ず何人かの天文ファンが来ていたが、目的は同じで紳士的で良かった。この日、隣に陣取ったのが新婚?夫婦で、旦那が望遠鏡の準備をしているときに、奥さんがコーヒーを入れて「あったかーい」なんて言いながら見ていた。こっちも意地で?コンロで湯を沸かし飲んだがちっとも暖かく感じなかった。

1986年3月21日 房総白浜(根本)

前日の夜、終業後、職場の有志を連れて東京湾フェリーの最終に乗って、房総半島の先端、白浜野島崎で一泊、夜遅く着いた上早朝に外出という、最悪の客であった。何度か下見していたので、野島崎灯台の光を避けて、根本(御神根島)という砂浜キャンプ場付近に早朝急いだ。この日は春分の日で休日だった。

春の霞を通して見えたハレー彗星は、まっすぐにダストテールが伸びていた。2月の近日点通過後一ヶ月、4月の地球再接近へ向けて移動中の姿は今回の出現中でもっとも美しい姿だった。(写真の星が春霞でにじんで見える)

想像を超える人出であったが、見てもどれがそうだかわからない人が多く、職場の人へ説明しただけでなく、周りの人へも説明する羽目になった。だがこのときは、職場の小?先輩の高橋製作所90S赤道儀を持っていったので、自動ガイドで写真が撮れた。これが手動ガイドだったら人と話す間もない忙しさになる。(厳密には自動ガイドでもガイド星を見て補正しなくてはならないので暇はないのだが、そこは気楽に)

1986年4月8日 八丈島

4月2日の近地点通過後ハレー彗星は、南の地平線からさらに南下してゆく。この先は南半球でしか見えなくなる。出来るだけ南で見ようと、会社の大先輩に誘われて八丈島へ遠征した。

このとき東京サミットで、羽田空港も警備が厳しかった。リュックに赤道儀、手に望遠鏡鏡筒を緩衝剤でくるんで持っていった。空港について警官とすれ違いざま、同行の小?先輩が、「バズーガ砲だったりして」と言うから、呼び止められて梱包を解いて見せなくてはならなくなった・・・。

トビウオとヒラマサの寿司がうまかった。

ハレー彗星はごらんのとおりで、明るくはなったもののバトミントンのシャトルのような見え方であった。

この後も八ヶ岳に行ったりした。ともかく二度と見られない(76年後は2062年・・)ので精力的に走った。実際の見え方以上に印象に残った彗星だ。

1985年は阪神タイガース日本一の年。楽しい一年だった。昔の話になってしまった・・・。

2001年3月17日

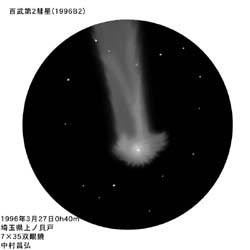

3.百武第二彗星 1996B2

百武第二彗星は鹿児島県在住百武祐司氏(当時45歳)が百武彗星1995Y1に引き続き1996年1月31日に発見した。いわゆるコメットハンターが眼視によって新彗星を発見するのは、日本人ではここ何年かでは珍しいが、かつては池谷・関彗星(1965年)に代表されるように、日本人の発見は多かった。近年減ってきたのは日本の空の悪化と彗星発見が自動探索機の写真で見つかることが増えたためだろうか。

その前年1994年にはシューメーカー・レビー彗星が木星に衝突する、という天文学史上初めての現象が観測され、しかも衝突後の木星には大きな黒班がしばらく残ったことが話題になった。これが地球だったら人類滅亡の危機であった。

ところが1月31日に発見された百武彗星が、二ヶ月後の3月25日に地球に0.1天文単位(約1500万キロメートル=地球と太陽の1/10の距離)まで近づくことがわかった。月までの距離の約40倍だから遠いと感じるだろうが、宇宙規模ではわずかに衝突を免れたと言って良い距離だ。しかもそれがたかだか2ヶ月前になって判ったのだから、これは数ヶ月後に何が衝突しても不思議はない、ということだ。

とはいえ、天文ファンにとってはすでに予想されていた1997年のヘール・ボップ彗星の前年に来た大プレゼントだった。

当時、僕は川崎市の武蔵小杉に住んでいて、長女は2歳前。4月に横浜市戸塚へ引っ越すためすでに引っ越し準備をしている最中であった。天候は不順であったが、前の週に武蔵小杉でも肉眼で頭部が確認でき、明らかに0等級入りしていたのを確認していた。そこで会社の大先輩A氏、小先輩Y氏、友人I氏と雲間を追って富士山から諏訪まで激走し、わずかに垣間見ることができた。しかしこれに飽きたらず単独決行したのだった。

以下にその時の写真とスケッチ、そして日頃世話になっているメーリングリスト(当時は草の根ネット)へ寄稿した一文を、そのまま載せてみた。興奮覚めやらぬ様子がうかがえるだろう。

百武彗星を追って1996年3月26日、報道番組は、TBS騒動と地球最接近を果たした百武彗星が必ず出てくる。この日用事で休暇を取ったが、前日は風邪気味で、川崎の天気も悪く大人しくしていた。それがこの報道、そしてニフティのスペースフォーラムで尾が急に長くなって30°、45°いや60°とのこと。27日はやはり休みの翌日、会社に行かなくては。用事をすまし、悩んでいたがついに、「ウエスト彗星をこえた」(注;1975年3月に見えた世紀の大彗星。)とのフォーラムの発言に朝帰り観測を単独決行。

天気予報を総合すると、やはり北が良い、とくに北関東が良いと判断、関越を北上する。午後8時出発。高坂SAあたりから快晴、嵐山PAで9時半。(すでに車のフロントガラス越しに彗星が見えたので)これ以上北上するかどうかで悩んだが、花園ICでおり堂平天文台のある山へ向かう。道に迷い、空さえ良ければどこでも良いと、林道を突っ走ると運良く頂上付近で造成中の広場を発見。

テレビ塔のある駐車場などには何台かの車がいたが、ここには僕一人。月が沈む前から尾が見える、明るい百武彗星は、北極星のそば。ちょうど、時計の長針のように日周運動する。熊谷の明かりに悩まされたが、尾は凝視して20°くらい。ちらっと横目で見ると50°くらいはあるか。(人間の網膜は周辺に暗いものを見る細胞があるので天文ファンはこうして暗い天体を見ます)やはりもっと空の暗い妙義山くらいまで行けば良かったか・・・。そう思いながらも実は一人でにやにやして機嫌よく望遠鏡を組み立て写真を取ったのだった。途中雲が若干出た以外は快晴であり、固定撮影と、ガイド撮影を同時に行い、露光中スケッチを取るには、周りに誰もいないこの環境が最適だった。端から見たらちょっと異様でしょうから。

ISO800,24枚を各1本撮り終え、4時前、撤収。6時帰宅。通常出社。頭は冴えているが体が重い。会社で25、26日を妙義、赤城で撮影した後輩がいて写真を見ると尾は24ミリでも対角に置かないと切れるくらい長かった。

今日できてきた僕の写真も20ミリでちょうど良いくらいであった。(約90°!)しかし空の暗さの差は歴然で写真の出来は不満だが、やはり目で見たあの印象は今世紀最大と言っても良いほどで、感激であった。(尾の大部分はイオンテイルで、ダストテイルの美しさはウエストの方が上でしょう。しかしあの明るさと尾の長さはすごい。来年のヘール・ボップ彗星がもっと美しいことを期待して。)

(1996年3月28日 記す)

共通データ1996年3月27日 埼玉県登谷山、上ノ貝戸付近

カメラ=NikonFE2,FM2/T 赤道儀=高橋製作所90S 自動ガイド フィルム=フジカラーACE800

01時31-35分 50mmF1.8S/f2

01時48-53分 85mmF2S/f2

02時14-24分 AF20mmF2.8S/f2.8

百武彗星はその後、5月1日に近日点通過後、南半球でしか見えなくなった。天候不順や引っ越しがあって、この3月以降見た記憶がないが、この日見た百武彗星は人魂のような形で気味が悪いくらい神秘的で、まるで幻のようだった。

2001年3月23日

4.ヘール・ボップ彗星 1995O1

この彗星はイケヤ・セキ彗星のように、二人の名前が付いている。単独発見者が二人、三人の場合、このように複数の人名がつく。この順番ってどうなっているのかな。

ヘールボップ彗星は1997年3月に地球に近づいたが、発見年は仮符号のように1995年である。近日点の2年も前に見つかる彗星も珍しいが、たしか木星の軌道付近での発見だったはずで、超巨大彗星としてその頃から話題になった。それでも天文マスコミは前例にならって極力落ち着いた報道をしていた。そこに先述の百武第2彗星が現れたわけである。逆にヘールボップ彗星は前評判ばかり高く、それほど明るくはならないとも言われた。実際、地球との位置関係はそれほど良くなく、ハレー彗星に似ていた。

1997年2月頃から明け方の空に現れたが、自宅からたまに早起きしてみたくらいであった。百武の頃からニフティのスペースフォーラムを情報源に比較的リアルタイムの情報が入るようになっていた。それまでは月刊誌か天体望遠鏡屋に入り浸って情報を仕入れるくらいだったのである。そのフォーラムの情報が日に日に大きくなっていく彗星を報じて、あれよあれよという間に数十度の尾、1等級の頭部に成長していった。

過去に置いてもそうなのだが、3月頃の天候は不安定で、ちょうど週末が悪天候になったりする。次があるとたかをくくっていると次の日は曇ったりするのだ。ちょうど晴れた3月初旬の、自宅付近から見たヘールボップ彗星をご覧下さい。

実はこの頃から尾が伸び始め、明るさも0等級になってきた。ところが横浜の空では尾がよく見えないのだ。それでもこれだけ見える(肉眼で尾まで見えた)のは感動ものだが。思い切って空の暗いところまで行かなかったのを悔やんだ。それで夜中に出ていくと曇ったりしていた。この頃は何をするにも全く運がなかった。

ともかくヘールボップ彗星は予想を遙かに超えた大彗星に成長していたのだ。

それ以来、明るい彗星は来ていない。

しかし、春先のこの時期になると、そわそわする。実際に星を見るには悪い時期で、まして彗星の状況と月明かり、さらには仕事の都合とかで予定に悩んだことはすっかり忘れて、また天空をかける大彗星の姿を見てみたいものだ。

2001年3月31日

注意:このホームページは筆者個人の趣味のページです。もし事実誤認があったとしてもお許し下さい。またその旨以下にご連絡いただければ幸いです。

掲載文章写真は筆者の著作物です。無断での使用はおやめ下さい。感想メール宛先 naka-.masahiro@nifty.ne.jp