2005.4.6 1h24m

Sorry,Japanese only

星の家頁 ----------木星・土星----------

2005.4.6 1h24m

2003.9.29

2005.5.17

この日は久々に5月らしい晴天に恵まれた。

ここ数年、5月の天気が安定しない。さらに星を見ると上空の気流が荒れているのが分かる。昔はこの時期が一番安定して、1980年ごろに書いた木星のスケッチも4−5月が多い。

真夏の方が気流が安定するが、暑過ぎて地熱の放射も大きく意外に良くない。しかし、今は夏の方が良いようだ。

さらに、望遠鏡の口径が大きくなるとその実力を発揮できる日数が減少する。日本の場合、ジェット気流の影響でゆらぎが5秒をきることはまず無い。しかし望遠鏡の分解能は1秒以下なので、本来なら実力は発揮できないのだが、ゆっくりゆらぐ場合は、その瞬間に見える模様を積み重ねれば良い。人間の肉眼観測は自然とそういうことが行われてきたが、写真では難しかった。それがデジタル写真でパソコンを使えば100枚、1000枚のコンポジットが自動で出来るようになった。しかし、統計学上、枚数の平方根に比例して画質が向上されるので、理屈で行けば多くの枚数が撮れるビデオの方がデジカメより優れている。

だが、動画はデジタル圧縮をどこかで行っているので、素子の持つ解像度は発揮できていない。さらにビデオカメラのレンズはデジカメのレンズより品質が劣るので、コンポジット法では不利だ。また画像エンジンと呼ばれる画像処理もひとコマ撮りのデジカメの方が優秀だ。筆者はそこを狙って、今主流のWebカメラに対抗してデジカメでやっているのだが、日本の気流ではやはり枚数を稼ぐ方が画質改善効果は大きいようだ。

もうひとつは手軽さだ。筆者のシステムはバードウオッチングではやっている「デジスコ」システム(地上望遠鏡にデジカメを付け、手軽に超望遠撮影が出来る)の天体望遠鏡への流用であるので、冷却CCDやWebカメラのようにパソコンでの制御はいらない。(その方が便利な場合もあるが)

いまの天体観測は趣味としては「化石」化してきており、一部のマニア以外敷居が高い。小学生から楽しめる趣味にもう一度戻したいという高邁な、しかし身の程知らずな希望を持っているのだが。

約100コマコンポジット、画像復元

ミードLX20025cmF10シュミットカセグレン

ニコンFS用40×DS接眼レンズ

ニコンE990 1/15秒 デジタルズーム×2.4 640×4802005.5.17 20h45-47m

2005.5.17 21h12-15m

2005.5.17 21h34-37m

木星写真2005.3

2005.3.20 01h10m

所要時間5分 100コマコンポジット、画像復元

ミードLX20025cmF10シュミットカセグレン

ニコンFS用40×DS接眼レンズ

ニコンE990 1/15秒 デジタルズーム×2.0 640×480

ここひと月、週末は雪が降ったりして、不安定な天候だった。息子の卒園式も雨になったが、三月も彼岸になって三連休はやっと安定してきた。それでも晴れたり曇ったり、気温が上下したりで、すっきりしない。やっと連休最終日は暖かになったが、すると、史上最大級の花粉が飛ぶ。

天文ファンにとって、春はやはり天候不安定で困ったものだ。以前にも書いたように春に大彗星が来ることが多いので(根拠は無いが)、そんなときはやきもきする。しかしそんな季節でも、冬眠の熊のように、心待ちにするのが「惑星マニア」だ。同じ天文ファンでもこの人種は、気流が安定する季節が活動時期だ。日本では春から夏の時期に当たる。また、空気の澄んだ山間部より、よどんだ都会部の方が気流が落ち着くので、遠出しなくても良い。だから普通の天文ファンとは行動パターンが違うのである。

実は筆者もこの人種に近い。学生の頃は、毎晩のように木星のスケッチをとっていた。都会暮らしで、車も無く、カメラも無い子供は、惑星観測が天文入門の入り口だった。

2005.3.20 01h55m

しかし、現実には分解能勝負の惑星観測には大口径天体望遠鏡が欠かせない。筆者は8cmニュートン反射で始めたのだが、当時、子供用の望遠鏡は5〜6.5cm屈折望遠鏡が主流だったので、その中では8cmは大口径だったのと、色収差の無い反射式だったのが幸いした。というのも5cmでは惑星の表面模様はほとんど見えない。10cmが一通りの観測が出きる最低ラインだ。

天文少年もやがて大人になると、より大口径を求めるようになる。筆者は10cm,16cmと大きな望遠鏡になって行ったが、それ以上は車に積めないし、置き場所にも困るので二の足を踏んでいた。そこに先日書いたように25cmが来た。

この望遠鏡はシュミットカセグレン式で、収差ではニュートン式に劣り、大きなもの好きのアメリカ人仕様なのだが、ベランダサイズの最大口径にはこの方式が一番向いている。

やっと気流の安定した晩に当たり、はじめて16cmを越える分解能を堪能できた。日本のようなジェット気流の下では、大口径の実力が発揮できる日はごく少ないのだが、せっかく木星が見えるこの時期に合わせて入手した望遠鏡なのでその実力を出せるようにしてやろうと思う。

25cm天体望遠鏡

天体望遠鏡には、皆さんはどのような印象をお持ちだろうか。

筆者のホームページの一番最初の記事が、同僚が初めて天体望遠鏡を買うと言う話だったが、新しい望遠鏡にはなにか特別な意味を感じてしまう。というのもこの高度な光学器械は、じつに「役に立たない」器械なのだが、しかし、人類が光学機器である望遠鏡を発明して、最も早い時期に行ったことは、敵を見つけることよりも、先に、星を見ることだった。

それは遠く目には見えないような先にある星に対する、好奇心からだったに違いない。その好奇心が、望遠鏡を見ると、疼くのだ。

筆者は、もう20年、同じ望遠鏡を使い続け、連れ合いよりも永い付き合いだが、訳あって、二号も入手することにした。それも中古で。

ミード製、シュミットカセグレン25cm、LX200である。惑星観測用に大口径の望遠鏡が必要?になり、家庭の事情からあまり大型の望遠鏡は置けない為に、サイズ的に最大の望遠鏡を選んだ結果、カセグレン系、つまり、反射鏡で光線を折り返して、複鏡で再反射して、鏡筒長が半分以下になる、そういう形式の光学系になった。以前、同僚にアドバイスしたのもこの形式の望遠鏡だった。

しかも、自動導入の機能も持っていて、初期セッティングさえ出来れば、あとは楽が出来る。

インターネットで天体望遠鏡ショップをのぞいていたら、この中古品の販売を見つけて、衝動買いしてしまった。始め想定していた国産カセグレン系望遠鏡の鏡筒の予算で、口径が5cm大きい全自動の望遠鏡が入手できたことになる。素晴らしい買い物だ!

数日で宅配便が送られてきた。そのわくわくする感じは、小学校の時に初めて天体望遠鏡を買ってもらったときの気持ちと変わらない。

しかしその大きさと重さにがく然とした。予想通り、家のベランダにおいても回転可能なサイズではあったが、そのヘッドの重さは約30kg。まあ登山ザックの重さを思えば、充分持てる重さと考えていたが、甘かった。背負うことの出来ないユニットを前に抱えるだけで腰をやりそうになる。二階に運ぶのも一人で出来ない。前の持ち主が手放したわけはこのためであったか。

もうひとつ、シュミットカセグレンが「じゃじゃ馬」と言われ、敬遠される理由は、極小鏡筒設計の為に、光軸が狂いやすく、また温度変化にも敏感なことである。この時期の寒さでは、長時間外に放置してからの観測になるが、木星の出が夜半なので、ちょうどよい。光軸はメーカーメンテナンスされており、極上の調整がされていた。

冬の寒さと、悪シーイングでなかなか真価が確認できていないが、雲間から木星、土星を堪能した。これから楽しみが出来た。

「木星」

2005.2.12 2時35分

25cmシュミットカセグレンF10+N社7mm接眼レンズ+ニコンE990

1/4秒、150枚コンポジット、画像復元

2004.4木星

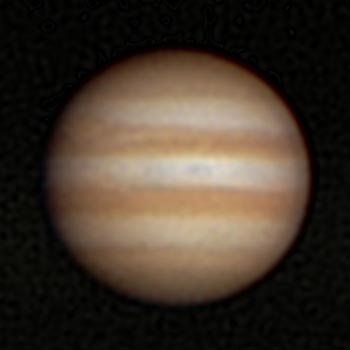

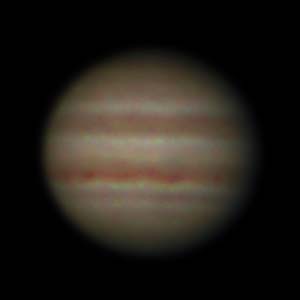

この木星の写真は、前回の時よりもシーイングが良い(8/10と見積もった)状態での写真なので、より細部まで写った。

下2枚は連続して撮った写真だが、ガリレオ衛星本体が2個、影が1個写っている。ちゃんと大きさを持った円盤像で写っているのがお分かりだろうか。フィルムではなかなかこうは写らなかったが、100枚コンポジット、画像処理で写ったもの。長年苦労してきたものとして、この写りは感涙モノである、というのは大袈裟か。

ちなみに、同じ画像を「アストロアーツ」という雑誌社のHPに投稿した。自分のHP以外に自分の写真が載るというのは、このHPは投稿写真は必ず載るのだが、気持ちが良いから不思議なものだ。

http://www.astroarts.co.jp/hoshinavi/digicam/nikon/coolpix990/25/index-j.shtml

惑星写真 2004

今年は暖冬で、早くも春の気配が濃厚だ。

星の世界では、まだ冬の星座がきらめいているが、今年は、土星、木星、金星といった、惑星達の輝きも見られる。

太平洋岸の冬の気候は晴れて、星見には良いのだが、季節風が吹き荒れて、非常に気流がゆらいで、惑星のような細かい模様を見たい場合にはまったく不向きだ。だが、昨日の夜は朝方に雨の予報で、移動性高気圧の末端に関東地方が入ったので、こういうときは気流が安定する。それをねらって、火星接近以来久しぶりに惑星写真を撮ってみた。

2004年2月28日

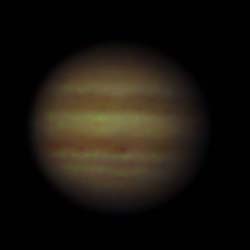

この写真は木星で、縞模様に、真ん中上に見えるのが有名な「大赤斑」だ。昔は大赤班を見たくて小さな望遠鏡で見たがなかなか見えなかった。

木星は、学生時代、毎日のようにスケッチをとったものだ。今見返すと、稚拙さと緻密さが混ざったようなスケッチだが、貴重な記録になっている。が、日記のようになっていて、コメントを読むと赤面することもあって公開できない;)

今でも、惑星を見るという行為は若い頃の気持ちを取り戻す意味がある。

土星

最近はデジタルカメラを使って、容易に惑星写真が撮れるようになった。フィルムカメラで悪戦苦闘していたのが嘘のようだ。しかしただ撮りっぱなしでは見られる写真にはならない。以降、ちょっとしたテクニックをご紹介する。

まずは実際の撮影方法から、ご覧いただきましょう。

これが我が愛機。もう20年連れ添っている。

高橋製作所製MT-160(16cmニュートン式反射)+90S赤道儀。

今では20cmが標準になったが、当時は大口径天体望遠鏡であった。

光学系は光軸も狂わず、なかなか優秀。気に入っていて、なかなかリニューアルとはいかない。

ニュートン式反射望遠鏡なので横から覗く。その接眼部に接続金具で取り付けた、デジタルカメラ。

ニコンクールピクス990(1/2型300万画素CCD)である。

一見カメラに見えないが、「スイバル式」といって、光学系とカメラ部が回転する。

このカメラの優位点は、スイバル式なので液晶ファインダーが回転してみやすいことと、

レンズがズームも合焦も内部駆動なので、前にレンズが伸びてこないので固定しやすいこと。

ケーブルレリーズで、本体に触れずにシャッターを切る。

接続金具を外したところ。中に見えているのは、接眼レンズで、往年のニコンオルソ5mm。

この撮影方式は「コリメータ法」と言って、接眼レンズで平行光線を出し、無限遠に合わせたカメラレンズで撮る。

ここまではよく紹介されている方法で、珍しくも無いのだが、ここからがマル秘テクニック。;-)

16cm口径の天体望遠鏡は分解能が0.8秒角。

木星の直径は45秒角なので、112ドットあれば足りてしまう。実際はその倍の200ドットくらいあれば良い。(滑らかさも必要なので)

つまりVGA=640*480ドットの画面に1/3の大きさに映っていれば効率が良い。

一方、光学拡大率は低い方が良い。シャッター速度を少しでも速くして、ゆらぎの影響をなくしたいから。

そこで、デジタルズームを併用する。もともと300万画素もあるので、その中央部分だけを使ってVGA=640*480ドットを切り取れば良い。今回木星の場合、2.6倍デジタルズームを併用した。

シャッター速度は1/4秒(ISO200)。ここは大口径になればもっと速く切れるのだが、仕方のないところ。

撮影枚数は一度に50枚連写する。後で画像を重ね合わせてノイズを消すためだ。

本当はもっと枚数を稼ぎたいところだが、バッファメモリが満杯になって、書き込み終了までしばらく撮影できなくなってしまう。

この問題がないのがWebカメラで「動画」で撮ってしまい、後からフレーム毎の画像にして合成できる。これなら1秒に25フレームなのですぐ1000枚以上になる。

ところが「画像エンジン」はデジタルカメラの方が格段に良いし、小口径では光量不足なのでゲインを上げなくてはならず、ノイズが増す。

筆者は以上のような理由で、このシステムではデジタルカメラが向いていると考えている。

さて、このようにして撮影した画像の一枚がこれ。 露出がアンダーなのは、シャッター速度を少しでも上げたかったから。

さらにコントラストマイナス、エッジ強調無し、と素材性重視のためでもある。

しかし、この一枚ではレタッチしても模様もよく見えないし、ぼやけてみえる。

夏場のシーイングが良好なときは、もっとシャープに写るが、冬場では大気の揺らぎでどうしてもぼやける。

さらにノイズが乗っていて粒子が荒れて見える。

フィルム写真でも惑星写真で常用されるテクニック、「コンポジット」(多数のコマを一枚に重ねる)をここでも行う。

デジタルでは、自動で画像の重心を割り出して、各々の写真を重ねてくれる。

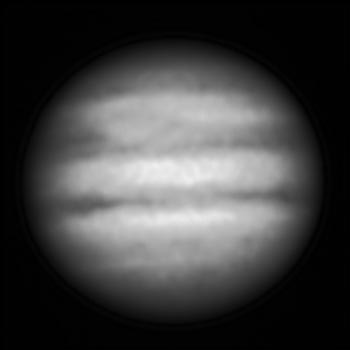

ソフトを使って重ねあわせた写真がこれ。

デジタルコンポジットのソフトには「ステライメージ」、「Registax」(WindowsXP)「KeithsImageStacker」(MacOSX)といったアプリケーションなどがあるが、後2者は動画から静止画を作り出してスタックする機能を持っており、ビデオに便利だ。

さらに後2者には「ウエーブレット変換」「ラプラシアンピラミッドシャープ」という名称の”画像復元”機能がある。本質は筆者はよく分かっていないが、イメージとして、いろいろな大きさ、周期の「ゆらぎ」を収束させるものだ。

この機能は劇的で、先の火星大接近の時に普及した。

これと、トーンカーブ調整をした画像がこれ。

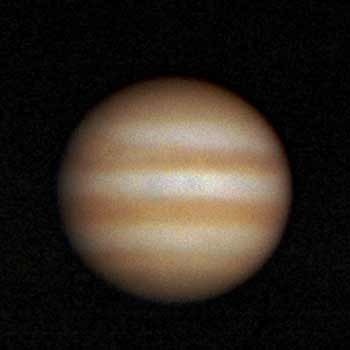

普通はこれで終わりだが、小口径が大口径と対抗するために、さらに”画像復元”を行う。

ここでは「ステライメージ」の「最大エントロピー法」を用いる。これは最大エントロピーによるぼけの半径を想定して、逆変換をかける、というもので、試行錯誤しながら適したボケ半径を割り出す。

ただし、カラー画像にかけるのではなく、白黒画像に変換したものにかける。これはRGB各色のノイズ量が異なるため、一度、輝度だけの画像にするためである。

そうした画像がこれ。

さらにもう一二回、弱くした画像復元をかけると良い場合がある。

それがこれ。

最後に、もう一度カラー画像に戻すのだが、これは「L*a*b合成」といって、変換した白黒画像をL=輝度画像とし、色画像は、変換前の画像を用いる。こうすると、解像度を生かしたまま色を乗せられる。

トーンカーブ調整も行って、完成する。

以上が、火星以降、用いている筆者の惑星写真作成方法だ。

大口径望遠鏡には太刀打ちできないが、はやりのWebカメラには負けない画像が得られていると思う。

クールピクス990は現行4500になっているが、それももう2年前の製品だ。惑星用にこの種のデジカメの最新機種が欲しいところだが、最近のは高画素化が進んで、素材性にかけるデジタルカメラが多い。残念なことだ。

これから春にかけて惑星写真を楽しみたいと思う。

甦れ、過去の写真

過去に撮った写真です。コンポジットなどが簡単にできなかった時代で、諦めていた写真達もスキャナと画像処理で甦らせました。

木星は変化に富んだ惑星で、その時々の記録が大きな意味を持ちます。特に1990年の写真は、SEB(南赤道帯)が淡化して見えなくなったものです。

⇒

1987.10.2

ネオパン400

4枚コンポジット+画像復元

⇒

1988.8.28

フジカラー100

2枚コンポジット+画像復元

このころの木星で目立つのは、大赤斑とそれに続く白斑の列である。

⇒

1990.1.26

TP2415+水素増感

7枚コンポジット+画像復元

SEB(南赤道帯)が淡化している。

大赤斑が赤く大きい。

(以下の文章は、筆者個人のHPに日記風に書きためていったものです。)

天体画像処理ソフト天体写真は撮影技能が要求される分野の一つだ。星と言っても星野(せいや)なのか星雲なのか月なのか惑星なのか、狙う対象によって撮影機材から全部違うので、適切な機材の選定からはじまり、使いこなすのに何年もかかる。撮影時はピント、ぶれに気を使い(何せ超望遠レンズだ)、現像、プリントも増感処理など天文ならではの特殊処理が必要だ。

筆者の長年の天文分野は惑星・・といってもいいかな。特に木星は学生時代によくスケッチを描いていた。就職後、望遠鏡も大きくし、カメラも変えて、写真を撮ったが、これが良く写らない。眼視のほうがよく見えるのでまだまだスケッチの方が(正確さは欠くものの)上だった。

しかしデジタル写真の波は、一般よりも先に天体写真に訪れた。5年以上前から冷却CCDカメラが盛んになり、木星も眼視に迫る写真が撮られるようになった。

筆者は、ここだけの話(別にどうってことではないが)、フィルムスキャナと画像処理による日食写真を10年前に撮っているし、7年前には工業用ビデオカメラで月や木星を撮ったし、3年前デジカメも借用して真っ先に木星を撮った。試すのは天文趣味分野の中でも早かったほうだったが、ここ数年のデジタル写真の進歩は急速で全く追いつかない。

登場した新技術、それは「画像復元」である。これは、ハッブル宇宙望遠鏡が機能しだした当初、無重力を計算しないで作成した鏡面のせいでピンぼけ写真しか撮れなかったのだが、NASAの威信に懸け開発した技術だ。ピンぼけ写真を修復する、それも理論的に行うには、ガウス分布のぼけを逆変換して点に戻す演算を行う。「最大エントロピー法」などと言われる。

筆者も早くからこれに着目した。以前は雑誌社から販売されたりしていたのだが、7年前いち早く購入して試した。しかしスキャナもなくビデオ信号の荒い画像と、CPUパワーがNASAのコンピュータに比べて何桁も劣っていた当時は使い物にならなかった。さらに悪いことに、この手のソフトが市販されるようになるとIBM-PC用しか無くなってしまった。しばらく指をくわえて見ているうちに、天文写真はデジタル化され、画像復元ソフトを使いこなす技術が必須となってきた。

先月の天文雑誌で中学生のすばらしい木星写真が載るに至り、Mac版の出ない天体画像処理ソフト「ステライメージ」を使うために、Winノートをはじめて購入した。いよいよMacに見切りか、とも思えたがWinを使ってみてその使いにくさに辟易しているところなので今のところ無さそうだ。

下の写真は以前ここでも紹介したクールピクス990での写真を6枚コンポジット、最大エントロピーをかけている。まだ使いこなせないのだが。しかし以前の68030CPU、16MHzで数時間かかったその数百倍もの処理(以前は白黒、320x240以下だった)を、900MHzのCPUは数分で終わらすのだから(しかも値段も数分の一)すごいことである。

今までの苦労は何・・;)

2002年3月31日

続・天体画像処理ソフト桜も入学式前に散ってしまいました。

今年の阪神タイガースは、オープン戦優勝、開幕7連勝(今日はじめて負けましたが;)でして、即シーズン終了してもらいたいくらいです。;)最後は帳尻が合っちゃうんだろうなあ。前回の木星写真を、ソフトでいろいろいじってみました。同じ写真なんですけど。いろいろテクニックがありそうですね。奥が深そうです。

(新)

(元)

今年の木星です。 2002.4.13

19:19 1/4s,F3.8,21.5mm 8枚コンポジット

左下の写真と同じ画像の内、写りの良いものに絞って合成しました。

後の画像復元も異なるため、別物のようです。どれが本物?

19:19 1/4s,F3.8,21.5mm 25枚コンポジット 19:36-37 1/8s,F4,25mm 20枚コンポジット MT160+NikonOr5mm+E990 2002年4月7日26日追記

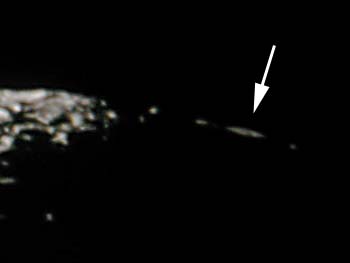

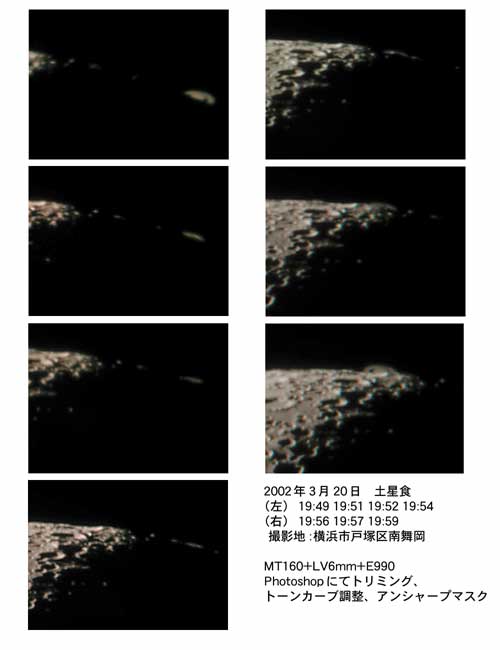

2002年3月20日土星食1月に続いて、土星食が見られました。

今回は、20時頃の現象なので、前回のような苦労はありませんでしたが、急いで帰宅して準備をしました。自宅で見るので家族向けに、デジカメに液晶モニタ(ビデオカメラ)をつないでそこに映像を出して、同時に録画もしました。この方法はギャラリー向けには良い方法です。

ベランダからは北極星が見えないので、天体望遠鏡の極軸を正確に合わせる暇が無く、自動追尾が正確に出来なかったので、前回のようなパラパラ漫画には出来ませんが、ビデオがそれを補ってくれました。

横浜市戸塚は今回も土星が完全に隠されない境界域に入っていたので、月の凹凸のためにきれぎれに隠されたように見えました。デジカメの写真をよく見ると全てのコマに土星のほんの一部がかろうじて写っていました。

立て続けにあったのでありがたみがないようですが、実は大変珍しい現象です。

桜もほころんで、夜も寒くはなくなりました。もう春なのに。

2002年3月20日

土星食(2002.1.25)さる2002年1月25日の未明、関東以西で土星食が見られた。実は昨年10月にも北日本で起きたばかりなのだが、そのときは雲が多く、見に行かなかった。今回はその代わりとなる、快晴に恵まれた。

しかし、真冬であるので寒さに耐えなくてはならない。さらに西空低空での現象なので西に見通しが良くなければならない。前日の同時刻に(仕事帰りではあったが)家の近所をうろつき、ちょうど月の方向が開けている場所を見つけておいた。

とはいえ真夜中の住宅地である。物音を立てないよう注意し、職務質問されないよう、防寒着もぼろではなく会社に着ていくコートを上に羽織った。結構気を使うものである。

神奈川は星食の中でも場所が限定される「接触」、つまり土星が完全に隠されるのではなく半分だけ隠れる境界線上なのでどう見えるか楽しみだった。結果は横浜では完全に隠れてしまったが、その間5分程度で数キロずれれば「半欠け」だっただろう。

今回はデジカメで連続写真を撮ってみた。気流がとても乱れていていたが、そこそこ写った。しかしNikonクールピクス990にレリーズケーブルを付けるとインターバル自動撮影もできるのだが、2分以上の間隔設定しかできず、使えなかった。潜入時には5秒間隔で撮影したかったのだが。

潜入時と出現時の写真をご覧下さい。また左の潜入時の写真をクリックしますと、約1MBのムービーがダウンロード再生します。連続写真をパラパラマンガにしたものです。Macの「iMovie」は簡単にjpg.を繋げてムービーを作ることも出来て便利です。

02:04 02:14 2002年1月25日 望遠鏡:タカハシMT160 接眼レンズ:ビクセンLV6mm カメラ:NikonE990 f=11mm 1/8秒 F3.1 ホワイトバランス日光固定 2002年1月31日

注意:このホームページは筆者個人の趣味のページです。もし事実誤認があったとしてもお許し下さい。またその旨以下にご連絡いただければ幸いです。

掲載文章写真は筆者の著作物です。無断での使用はおやめ下さい。感想メール宛先 naka-.masahiro@nifty.ne.jp